L’incipit non può essere che questo “W l’Europa delle genti, Adam Smith infatti era Europeo. E stop all’Europa fatta di sottomissione alla casta di Davos!“.

Stavamo pensando su come rendere imperitura la memoria di quanto accaduto in questo giorni: ieri infatti J.D. Vance ha fatto un discorso storico a Monaco (Germania).

Sotto molti versi lo stesso è capitato anche a Marsiglia, ma in senso opposto: se Vance parlava di vittoria delle genti EUropee, Mattarella a Marsiglia implicava la sottomissione delle stesse alle logiche folli dell’EU, ossia di Davos, piegando anche la storia al suo discorso.

Tanto che la Russia, con la sua brava portavoce M. Zhakarova, Russia di cui siamo stati spesso critici ed anche fieri avversari, oggi invece allineati in forza dello sforzo di pace voluto dall’America ed a cui Mosca ha aderito, ha stigmatizzato fatti conosciuti universalmente: la Russia semplicemente non può essere considerata nazista, nemmeno in senso lato, essendo stata il primo vero e temutissimo avversario dei nazisti durante la fase finale della WWII (anche a fronte degli enormi e tragici danni subiti dai vicini tedeschi).

Il rischio in certe retoriche è fare gravi errori, magari anche involontariamente. E, nel caso, si sappia che errori del genere non vanno mai fatti, ne va di danni collaterali enormi al paese che un siffatto Presidente rappresenta, ce lo si lasci dire (…). Chiaramente la nostra stima per l’Istituzione resta intatta, questo va ben specificato, senza ombra di dubbio.

A maggior ragione visto che è storia che l’EU sia nata sulle ceneri del nazismo, con membri diciamo fondatori dell’Unione che furono nazisti a tutto tondo: Walter Hallstein il primo presidente della Commissione della Comunità economica europea e uno dei padri fondatori dell’Unione europea , un nazista convinto. Il capo della Reich Credit Co., il dott. Bernhard Benning, che parlò alla conferenza nazista del 1942 sulla “questione della moneta europea”, divenne una figura di spicco della Bundesbank. Paul-Henri Spaak, uno dei padri fondatori dell’UE. Come membro del Belgian Workers’ Party prima della guerra, elogiò “alcuni dei magnifici successi di Hitler“. Nel 1937, disse che “l’ora del nazionalsocialismo belga è giunta“. Esortò il Belgio a rimanere neutrale piuttosto che unirsi alla Francia in una guerra con la Germania (…). O Kurt Waldheim, presidente austriaco, ex capo dell’ONU, anche lui nazista.

I ranghi di ex nazisti in seno al potere economico EUropeo sono addirittura smisurati, ancora oggi come famiglie influentissime; basti indagare le origini imprenditoriali delle principali famiglie non solo tedesche, a chi devono il loro patrimonio famigliare: in moltissimi settori lo devono proprio ad attinenze fu naziste (famiglie come come Burda, Quandt/Goebbels, Albrecht, Von der Leyen, Thyssen, Furtwaengler, compreso se vogliamo il nonno di Ursula von der Leyen, Joachim Freiherr von der Leyen*, …).

Senza voler far polemiche, abbiamo deciso dunque di pubblicare i discorsi integrali di J.D. Vance a Monaco, ieri, messo a specchio col discorso di Sergio Mattarella a Marsiglia il 5 Febbraio 2025.

Lasciamo ai lettori valutare.

MD

***

J.D. Vance, Discorso pronunciato a Monaco (Germania), Conferenza per la Sicurezza, il 14 Febbraio 2025

“Sono stato qui l’anno scorso come senatore degli Stati Uniti. Ho visto un ministro degli Esteri, il segretario agli Esteri, David Lammy, e scherzato dicendo che l’anno scorso entrambi avevamo un lavoro diverso da quello che abbiamo ora, ma ora è il momento per tutti i nostri paesi, per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di ricevere potere politico dai nostri rispettivi popoli, di usarlo saggiamente per migliorare le loro vite.

Sono stato fortunato nel mio tempo qui di poter trascorrere un po’ di tempo fuori dalle mura di questa conferenza nelle ultime 24 ore, e sono rimasto così colpito dall’ospitalità della gente, anche se ovviamente sono ancora scossi dall’orribile attentato di ieri. La prima volta che sono stato a Monaco è stato con mia moglie, che oggi è qui con me, per un viaggio personale. Ho sempre amato la città di Monaco e la sua gente, e voglio solo dire che siamo molto commossi e che i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Monaco e con tutti coloro che sono stati colpiti dal male inflitto a questa bellissima comunità. Vi pensiamo. Stiamo pregando per voi e sicuramente vi sosterremo nei giorni e nelle settimane a venire. Spero che non sia l’ultimo applauso che ricevo!

Noi ci riuniamo a questa conferenza, ovviamente, per discutere di sicurezza e, normalmente, intendiamo le minacce esterne alla nostra sicurezza. Vedo molti grandi leader militari riuniti qui oggi. Ma mentre l’amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che si possa arrivare a un ragionevole accordo tra Russia e Ucraina, e anche noi crediamo che sia importante che nei prossimi anni l’Europa si faccia avanti in modo deciso per provvedere alla propria difesa, la minaccia che più mi preoccupa nei confronti dell’Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno.

Ciò che mi preoccupa è la minaccia dall’interno. La ritirata dell’Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d’America.

Ora, mi ha colpito che un ex commissario europeo sia andato in televisione di recente e si sia mostrato compiaciuto del fatto che il governo rumeno avesse appena annullato un’intera elezione. Ha avvertito che se le cose non andranno secondo i piani, la stessa cosa potrebbe accadere anche in Germania. Queste dichiarazioni sprezzanti sono scioccanti per le orecchie americane. Per anni ci è stato detto che tutto ciò che finanziamo e sosteniamo è in nome dei nostri valori democratici condivisi. Tutto, dalla nostra politica sull’Ucraina alla censura digitale, è presentato come una difesa della democrazia. Ma quando vediamo i tribunali europei annullare le elezioni e alti funzionari minacciare di annullarne altre, dovremmo chiederci se ci stiamo attenendo a uno standard adeguatamente elevato, e dico noi stessi perché credo fermamente che siamo nella stessa squadra. Dobbiamo fare di più che parlare di valori democratici, dobbiamo viverli.

Ora, come molti di voi in questa sala sapranno, la Guerra Fredda ha schierato i difensori della democrazia contro forze molto più tiranniche in questo continente. E considerate la parte in quella lotta che censurava i dissidenti, che chiudeva le chiese, che annullava le elezioni. Erano i buoni? Certamente no. E grazie a Dio hanno perso la Guerra Fredda. Hanno perso perché non hanno valorizzato né rispettato tutte le straordinarie benedizioni della libertà. La libertà di sorprendere, di sbagliare, di inventare, di costruire, poiché a quanto pare non si può imporre l’innovazione o la creatività, così come non si può costringere le persone a pensare, a sentire o a credere a qualcosa, e noi crediamo che queste cose siano certamente collegate. E purtroppo, quando guardo all’Europa di oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della Guerra Fredda.

Guardo a Bruxelles, dove i commissari dell’UE avvertono i cittadini che intendono chiudere i social media in tempi di disordini civili nel momento in cui individuano ciò che hanno giudicato essere contenuti di odio. O in questo stesso paese, dove la polizia ha effettuato delle retate contro cittadini sospettati di aver postato commenti antifemministi online nell’ambito di una giornata di azione contro la misoginia su Internet.

Guardo alla Svezia, dove due settimane fa il governo ha condannato un attivista cristiano per aver partecipato a un rogo di Corano che ha portato all’omicidio di un suo amico. E come ha notato in modo agghiacciante il giudice nel suo caso: le leggi svedesi che dovrebbero proteggere la libertà di espressione non garantiscono, e cito testualmente, il permesso di fare o dire qualsiasi cosa senza rischiare di offendere il gruppo che sostiene tale convinzione.

E forse la cosa più preoccupante è che mi rivolgo ai nostri cari amici, il Regno Unito, dove il regresso dei diritti di coscienza ha messo nel mirino le libertà fondamentali dei britannici religiosi in particolare. Poco più di due anni fa, il governo britannico ha accusato Adam Smith Connor, un fisioterapista di 51 anni e veterano dell’esercito, dell’atroce crimine di essersi fermato a 50 metri da una clinica per aborti e di aver pregato in silenzio per tre minuti. Senza ostacolare nessuno, senza interagire con nessuno, semplicemente pregando in silenzio da solo. Dopo che le forze dell’ordine britanniche lo hanno identificato e gli hanno chiesto per cosa stesse pregando, Adam ha risposto semplicemente che stava pregando per il figlio non ancora nato, che lui e la sua ex ragazza avevano abortito anni prima. Ma gli agenti non si sono commossi. Adam è stato dichiarato colpevole di aver infranto la nuova legge sulle zone cuscinetto del governo, che criminalizza la preghiera silenziosa e altre azioni che potrebbero influenzare la decisione di una persona entro 200 metri da una struttura per aborti. È stato condannato a pagare migliaia di sterline di spese legali alla pubblica accusa. Ora, vorrei poter dire che si è trattato di un caso fortuito, un esempio folle e isolato di una legge scritta male che viene applicata contro una sola persona, ma no, lo scorso ottobre, solo pochi mesi fa, il governo scozzese ha iniziato a distribuire lettere ai cittadini le cui case si trovano all’interno delle cosiddette zone di accesso sicuro. Avvertendoli che anche la preghiera privata all’interno delle proprie case può costituire una violazione della legge. Naturalmente, il governo invita segnalare qualsiasi concittadino sospettato di reato di pensiero. In Gran Bretagna e in tutta Europa, la libertà di parola, temo, è in ritirata.

E nell’interesse della comicità, amici miei, ma anche nell’interesse della verità, ammetterò che a volte le voci più forti a favore della censura non sono venute dall’Europa, ma dal mio stesso paese, dove l’amministrazione precedente ha minacciato e intimidito le società di social media affinché censurassero la cosiddetta disinformazione. Disinformazione come, ad esempio, l’idea che il coronavirus fosse stato probabilmente diffuso da un laboratorio in Cina. Il nostro governo ha incoraggiato le aziende private a mettere a tacere le persone che hanno osato pronunciare quella che si è rivelata essere una verità ovvia. Quindi oggi vengo qui non solo con un’osservazione, ma con un’offerta. E proprio come l’amministrazione Biden sembrava disperata nel voler mettere a tacere le persone che esprimono le proprie opinioni, così l’amministrazione Trump farà esattamente il contrario, e spero che possiamo lavorare insieme su questo. A Washington c’è un nuovo sceriffo in città e sotto la leadership di Donald Trump potremmo non essere d’accordo con le vostre opinioni, ma lotteremo per difendere il vostro diritto di presentarle in pubblico, che siate d’accordo o meno.

Ora siamo al punto in cui la situazione è diventata così grave che lo scorso dicembre la Romania ha annullato i risultati delle elezioni presidenziali sulla base dei fragili sospetti di un’agenzia di intelligence e delle enormi pressioni dei suoi vicini continentali. Per quanto ne so, la tesi era che la disinformazione russa aveva infettato le elezioni rumene, ma vorrei chiedere ai miei amici europei di avere un po’ di prospettiva. Potete credere che sia sbagliato che la Russia acquisti pubblicità sui social media per influenzare le vostre elezioni. Noi certamente lo pensiamo. Si può anche condannare sulla scena mondiale. Ma se la vostra democrazia può essere distrutta con poche centinaia di migliaia di dollari di pubblicità digitale da un paese straniero, allora non era molto forte fin dall’inizio.

La buona notizia è che mi capita di pensare che le vostre democrazie siano sostanzialmente meno fragili di quanto molti temano apparentemente, e credo davvero che permettere ai nostri cittadini di dire ciò che pensano li renderà ancora più forti, il che naturalmente ci riporta a Monaco. Dove gli organizzatori di questa stessa conferenza hanno vietato ai legislatori che rappresentano i partiti populisti sia di sinistra che di destra di partecipare a queste conversazioni. Ora, ancora una volta, non dobbiamo essere d’accordo con tutto o con qualsiasi cosa la gente dica, ma quando le persone rappresentano, quando i leader politici rappresentano un’importante comunità, è nostro dovere almeno partecipare al dialogo con loro. Per molti di noi dall’altra parte dell’Atlantico, sembra sempre più che si tratti di vecchi interessi radicati che si nascondono dietro brutte parole dell’era sovietica come disinformazione e misinformazione, a cui semplicemente non piace l’idea che qualcuno con un punto di vista alternativo possa esprimere un’opinione diversa o, Dio non voglia, votare in modo diverso o, peggio ancora, vincere un’elezione.

Ora, questa è una conferenza sulla sicurezza e sono sicuro che siete tutti venuti qui preparati a parlare di come intendete esattamente aumentare la spesa per la difesa nei prossimi anni in linea con qualche nuovo obiettivo. E questo è fantastico. Perché, come ha chiarito abbondantemente il presidente Trump, egli ritiene che i nostri amici europei debbano svolgere un ruolo più importante nel futuro di questo continente. Non pensiamo che abbiate sentito parlare di condivisione degli oneri, ma riteniamo che sia importante, nell’ambito di un’alleanza comune, che gli europei si facciano avanti mentre l’America si concentra sulle aree del mondo che sono in grave pericolo.

Ma lasciate che vi chieda anche: come potete iniziare a pensare a questioni di bilancio se non sappiamo innanzitutto cosa stiamo difendendo? Ho già sentito molto nelle mie conversazioni e ho avuto molte, molte grandi conversazioni con molte persone riunite qui in questa stanza. Ho sentito molto su ciò da cui dovete difendervi e, naturalmente, questo è importante, ma ciò che mi è sembrato un po’ meno chiaro, e certamente penso a molti cittadini europei, è per cosa esattamente vi state difendendo. Qual è la visione positiva che anima questo patto di sicurezza condiviso che tutti noi riteniamo così importante? E credo profondamente che non ci sia sicurezza se si ha paura delle voci, delle opinioni e della coscienza che guidano il proprio popolo.

L’Europa deve affrontare molte sfide, ma la crisi che questo continente sta affrontando in questo momento, la crisi che credo stiamo affrontando tutti insieme, è una crisi che abbiamo creato noi stessi. Se avete paura dei vostri stessi elettori, non c’è niente che l’America possa fare per voi, né, del resto, c’è niente che voi possiate fare per il popolo americano che ha eletto me e ha eletto il presidente Trump. Avete bisogno di mandati democratici per realizzare qualcosa di valore nei prossimi anni. Non abbiamo imparato nulla dal fatto che mandati deboli producono risultati instabili, ma c’è così tanto valore che può essere realizzato con il tipo di mandato democratico che penso verrà dall’essere più reattivi alle voci dei vostri cittadini.

Se volete godere di economie competitive, se volete godere di energia a prezzi accessibili e catene di approvvigionamento sicure, allora avete bisogno di mandati per governare perché dovete fare scelte difficili per godere di tutte queste cose e, ovviamente, lo sappiamo molto bene in America. Non si può ottenere un mandato democratico censurando gli avversari o mettendoli in prigione, che si tratti del leader dell’opposizione, di un’umile cristiana che prega nella propria casa o di un giornalista che cerca di riportare la notizia. Né si può ottenerlo ignorando il proprio elettorato di base su questioni come chi può far parte della nostra società. E di tutte le sfide urgenti che le nazioni qui rappresentate devono affrontare, credo che non ce ne sia una più urgente della migrazione di massa.

Oggi, quasi una persona su cinque che vive in questo paese si è trasferita qui dall’estero. Questo è, ovviamente, un record assoluto. È un numero simile, tra l’altro, negli Stati Uniti, anche questo un record assoluto. Il numero di immigrati che sono entrati nell’UE da paesi extra UE è raddoppiato solo tra il 2021 e il 2022, e ovviamente è aumentato molto da allora, e sappiamo che la situazione non si è creata dal nulla. È il risultato di una serie di decisioni consapevoli prese dai politici di tutto il continente e di altri in tutto il mondo nell’arco di un decennio. Abbiamo visto gli orrori causati da queste decisioni ieri in questa stessa città. E ovviamente non posso parlarne senza pensare alle terribili vittime che hanno visto rovinata una bellissima giornata invernale a Monaco. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con loro e lo saranno sempre. Ma perché è successo tutto questo? È una storia terribile, ma ne abbiamo sentite fin troppe in Europa e purtroppo anche negli Stati Uniti. Un richiedente asilo, spesso un giovane sulla ventina già noto alla polizia, sperona un’auto contro una folla e distrugge una comunità.

Quante volte dobbiamo subire questi terribili eventi prima di cambiare rotta e portare la nostra civiltà condivisa in una nuova direzione? Nessun elettore di questo continente è andato alle urne per aprire le porte a milioni di immigrati non controllati, ma sapete per cosa hanno votato. In Inghilterra hanno votato per la Brexit e, che siate d’accordo o meno, l’hanno votata. E sempre più in tutta Europa stanno votando per leader politici che hanno promesso di porre fine alla migrazione fuori controllo. Ora, mi capita di essere d’accordo con molte di queste preoccupazioni, ma non è necessario che voi siate d’accordo con me. Penso solo che le persone abbiano a cuore le loro case. Hanno a cuore i loro sogni, hanno a cuore la loro sicurezza e la loro capacità di provvedere a se stessi e ai loro figli. E sono intelligenti. Penso che questa sia una delle cose più importanti che ho imparato nel mio breve periodo in politica. Contrariamente a quanto si potrebbe sentire un paio di montagne più in là, a Davos, i cittadini di tutte le nostre nazioni non si considerano generalmente come animali istruiti o come ingranaggi intercambiabili di un’economia globale, e non sorprende che non vogliano essere trascinati qua e là o ignorati senza sosta dai loro leader.

È compito della democrazia giudicare queste grandi questioni alle urne. Credo che ignorare le persone, ignorare le loro preoccupazioni o, peggio ancora, chiudere i media, annullare le elezioni o escludere le persone dal processo politico non protegga nulla. In realtà, è il modo più sicuro per distruggere la democrazia. E parlare ed esprimere opinioni non è un’interferenza elettorale, anche quando le persone esprimono opinioni al di fuori del proprio paese e anche quando quelle persone sono molto influenti. E credetemi, lo dico con tutto il mio umorismo: se la democrazia americana può sopravvivere a 10 anni di rimproveri di Greta Thunberg, voi potete sopravvivere a qualche mese di Elon Musk!

Ma ciò a cui non sopravvivrà la democrazia tedesca, o meglio nessuna democrazia, americana, tedesca o europea, è dire a milioni di elettori che i loro pensieri e le loro preoccupazioni, le loro aspirazioni, le loro richieste di aiuto non sono legittime o non meritano nemmeno di essere prese in considerazione. La democrazia si basa sul sacro principio che la voce del popolo conta. Non c’è spazio per i firewall. O si sostiene il principio o non lo si fa.

Europei, il popolo ha voce in capitolo. I leader europei hanno una scelta. E sono fermamente convinto che non dobbiamo avere paura del futuro. Abbracciate ciò che il vostro popolo vi dice, anche quando è sorprendente, anche quando non siete d’accordo. E se lo fate, potete affrontare il futuro con certezza e fiducia, sapendo che la nazione è al fianco di ognuno di voi, e questa per me è la grande magia della democrazia. Non è in questi edifici di pietra o in bellissimi hotel. Non è nemmeno nelle grandi istituzioni che abbiamo costruito insieme come società condivisa.

Credere nella democrazia significa capire che ogni cittadino ha la propria saggezza e la propria voce, e se ci rifiutiamo di ascoltare quella voce, anche le nostre battaglie più riuscite otterranno ben poco. Come disse una volta Papa Giovanni Paolo II, a mio avviso uno dei più straordinari difensori della democrazia in questo continente e in qualsiasi altro, “non abbiate paura!”. Non dovremmo avere paura del nostro popolo, anche quando esprime opinioni in disaccordo con la propria leadership. Grazie a tutti. Buona fortuna a tutti voi. Dio vi benedica”.

***

Sergio Mattarella, University Aix-Marseille: «L’ordre international entre règles, coopération, compétition et nouveaux expansionnismes» pronunciato a Marsiglia (Francia), 5 Febbraio 2025

Un ordine internazionale che, come tutti i contratti sociali e le strutture politiche, ribadisce la propria funzione, conferma la propria stabilità, se alimentato con impegno, sviluppando capacità di ascolto e adattamento, nonché cooperazione rispetto ai fenomeni che si presentano.

La storia, in particolare quella del XX secolo, ci ha insegnato che quest’ordine è un’entità dinamica, subordinata a equilibri che, ovviamente, non sono immuni dall’essere influenzati da tensioni politiche, cambiamenti economici.

Spesso, gli squilibri che affiorano hanno radici remote: negli strascichi lasciati dai conflitti del passato. Oppure corrispondono a pulsioni, ad ambizioni di attori che ritengono di poter giocare una partita in nuove e più favorevoli condizioni, con l’attenuarsi delle remore rappresentate dalle possibili reazioni della comunità internazionale e l’emergere di una crescente disillusione verso i meccanismi di cooperazione nella gestione delle crisi. Quegli strumenti nati per poter affrontare spinte inconsulte dirette a riaprire situazioni già regolate in precedenza sul terreno diplomatico.

Del resto, la generosa fatica delle istituzioni sorte nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, costellata da bruschi arresti e delusioni, purtroppo non è stata in grado di manifestare tutta la sua potenziale efficacia.

I veti incrociati in Consiglio di Sicurezza hanno ripetutamente impedito all’ONU di dispiegare la sua azione di pace, e, tuttavia, quanto è riuscito a esprimere è stato un grande successo.

I detrattori dell’Organizzazione dimenticano, comunque, tra l’altro, il suo ruolo cruciale nel processo di decolonizzazione, o nella costruzione di un impianto normativo per arginare l’escalation militare e favorire il disarmo.

Una riflessione sul futuro dell’ordine internazionale non può prescindere da un esercizio di analisi che, guardando alle incertezze geopolitiche che oggi caratterizzano il nostro mondo, richiami alla memoria la successione di eventi, di azioni o inazioni, che condussero alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

La storia non è destinata a ripetersi pedissequamente, ma dagli errori compiuti dagli uomini nella storia non si finisce mai di apprendere.

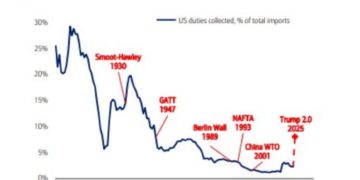

La crisi economica mondiale del 1929 scosse le basi dell’economia globale e alimentò una spirale di protezionismo, di misure unilaterali, con il progressivo erodersi delle alleanze. La libertà dei commerci è sempre stata un elemento di intesa e incontro. Molti Stati non colsero la necessità di affrontare quella crisi in maniera coesa, adagiandosi, invece, su visioni ottocentesche, concentrandosi sulla dimensione domestica, al più contando sulle risorse di popoli asserviti d’oltremare.

Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali.

Il risultato fu l’accentuarsi di un clima di conflitto – anziché di cooperazione – pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma, anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista.

Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa.

L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura.

Oggi assistiamo anche a fenomeni di protezionismo di ritorno. La Presidente della Commissione Europa, a Davos, pochi giorni fa, ricordava che, solo nel 2024, le barriere commerciali globali sono triplicate in valore.

Crisi economica, protezionismo, sfiducia tra gli attori mondiali, forzatura delle regole liberamente concordate, diedero un colpo definitivo alla Società delle Nazioni sorta dopo la Prima guerra mondiale, già compromessa dalla mancata adesione degli Stati Uniti che, con il Presidente Wilson, ne erano stati fra gli ispiratori.

Si trattò, per gli Usa, del cedimento alla tentazione dell’isolazionismo. Ma il lavoro della Società non fu comunque vano se pensiamo che ad essa dobbiamo, ad esempio, il Trattato contro il commercio di schiavi e la schiavitù, e siamo nel 1926.

Nel fragile contesto degli anni fra le due guerre mondiali, percorso da un cupo rialzarsi del nazionalismo, da allarmanti tendenze al riarmo, dal contrasto fra gli Stati – secondo la logica delle sfere di influenza – furono circa 20 i casi di recesso dalla Società delle Nazioni.

La Germania, con Hitler Cancelliere, si ritirò nel 1933. Lo stesso fece il Giappone. L’Italia uscì nel 1937. Questi ultimi due Paesi (con Francia e Impero britannico e la stessa Germania), erano membri permanenti del Consiglio della SdN.

Fin dall’inizio, purtroppo, la Società delle Nazioni non seppe fare argine all’espansionismo, alle ripetute violazioni della sovranità territoriale, in Europa come in altri continenti.

Così, negli anni Trenta del secolo scorso, assistemmo a un progressivo sfaldarsi dell’ordine internazionale, che mise in discussione i principi cardine della convivenza pacifica, a cominciare dalla sovranità di ciascuna nazione nelle frontiere riconosciute.

Le politiche di appeasement adottate dalle potenze europee nei confronti dei fautori di queste dinamiche furono testimonianza di un tentativo vano di contenere ambizioni distruttive di simile portata: emblematico rimane l’Accordo di Monaco del 1938, che concesse alla Germania nazista l’annessione dei Sudeti, territorio della Cecoslovacchia.

Un abbandono delle responsabilità condusse quei Paesi a sacrificare i principi di giustizia e legittimità, nel proposito di evitare il conflitto, in nome di una soluzione qualsiasi e di una stabilità che, inevitabilmente, sarebbero venute a mancare.

La strategia dell’appeasement non funzionò nel 1938. La fermezza avrebbe, con alta probabilità, evitato la guerra.

Avendo a mente gli attuali conflitti, può funzionare oggi?

Quando riflettiamo sulle prospettive di pace in Ucraina dobbiamo averne consapevolezza.

Care studentesse, cari studenti, vi vediamo, oggi, con grande apprezzamento, partecipi, attivi, pieni di progetti.

Il vostro attuale destino, le condizioni in cui viviamo in Europa, sono frutto delle scelte fortemente volute dopo la Seconda Guerra Mondiale, guardando proprio ai milioni di morti delle guerre del Novecento.

Cooperazione e non competizione. Fraternità laddove regimi e governi avevano voluto seminare odio.

Penso alle centinaia di migliaia di giovani che la Seconda Guerra Mondiale strappò alle aule universitarie, alle loro famiglie.

Sul rifiuto di cedere alla violenza della prepotenza, sul sacrificio di quelle generazioni, abbiamo costruito il più lungo periodo di pace di cui l’Europa abbia goduto.

Settant’anni di pace.

Certo, per guardare alla storia di Francia, si studia la Guerra cosiddetta dei Cent’anni (116 per l’esattezza), con l’Inghilterra. Ma, per l’intera Europa, ricordiamo quella degli Ottant’anni, dei Trent’anni, dei Quindici anni: sono anelli della periodizzazione che gli storici propongono, centrandola sui conflitti.

Raramente ci si sofferma sui periodi di pace.

È bene, invece, parlare della pace di questi decenni come della Pace dei Settant’anni, nel proposito che si prolunghi e non venga mai interrotta, per dire che la pace è possibile.

Che una pace rispettosa dei diritti della persona, delle comunità e dei popoli, è possibile.

Che non si tratta di aspirazioni ireniche, non sorrette da fatti. Al contrario.

Al termine del conflitto le potenze alleate contro il morbo nazifascista si trovarono di fronte alla necessità di costituire un nuovo ordine mondiale che sapesse evitare gli errori del passato e fornire nuove prospettive all’umanità stremata.

Il primo risultato fu la Carta di San Francisco, della quale ricorrono gli ottant’anni.

Colpisce e coinvolge leggerne il preambolo che, non a caso, si apre con la formula “noi popoli”. Non dice “noi Stati”, “noi nazioni”. Proclama: “noi popoli”.

Recita infatti:

Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini”.

Questa la strada lucidamente disegnata.

Nacque quel complesso sistema di organismi internazionali con al centro le Nazioni Unite, la prima vera organizzazione universale della storia umana, che, seppur tra luci e ombre, ha perseguito per ottant’anni l’obiettivo primario della pace mondiale, della crescita e diffusione della prosperità, della soluzione pacifica delle controversie.

Senza dimenticare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, essenziale tassello di questa nuova architettura.

Il grande giurista René Cassin, che di questa Università fu studente e poi professore, coautore della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani del 1948 e premio Nobel per la pace, scrisse, infatti “Non ci sarà mai Pace su questo pianeta finché i diritti umani vengono violati, in qualunque parte del mondo.”

Il dispotismo dei sistemi di impronta fascista e nazista appariva condannato dalla storia.

Il sistema costruito dopo il 1945 fu retto, per una lunga fase, dalla grammatica del bipolarismo basato in primo luogo su contrapposizioni ideologiche, cui corrispondevano, tuttavia, anche propositi di potenza. La Guerra Fredda definì le relazioni internazionali per quasi mezzo secolo, cristallizzando i rapporti, gli schieramenti e gli attori stessi della vita internazionale. A dominare era il terrore dell’olocausto nucleare.

Il 9 novembre 1989, con il crollo del Muro di Berlino, si ricomponevano storia e geografia in Europa e nel Mediterraneo dopo la frattura della Guerra fredda. Una trasformazione epocale si realizzava e l’ordine internazionale, ancora una volta, assumeva una nuova forma.

Il XX secolo si concludeva con il collasso dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche e un nuovo assetto globale, nel quale la diffusione delle democrazie liberali appariva preponderante.

Molti lessero nella fine della Guerra Fredda il compimento dell’internazionalismo kantiano: sembrava a portata di mano una pace universale fondata sui valori liberali e democratici.

Fu la stagione delle grandi conferenze onusiane, da quella sull’Ambiente di Rio de Janeiro del 1992 a quella sulle Donne di Pechino nel 1995. Nascono gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, si amplia la membership delle Organizzazioni Internazionali (è del 2001 l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio), realizzando così una progressiva integrazione degli attori nell’ordine internazionale.

L’umanità sembrava esser divenuta consapevole di essere legata a un destino comune, a una unica responsabilità.

La globalizzazione, con la crescita del commercio internazionale, la riduzione delle distanze dovuta all’aumento e alla facilità dei trasporti intercontinentali, il sempre maggiore flusso di passeggeri, idee, ha ampliato gli orizzonti di libertà e spinto molti osservatori a pensare che fosse anche il più rapido veicolo per la pace, la cooperazione, se non la democratizzazione.

La globalizzazione contemporanea ha prodotto un livello di integrazione internazionale e di crescita senza precedenti nel corso della storia. Miliardi di persone sono uscite dalla povertà. Scambi di conoscenze e opportunità sono aumentati esponenzialmente, il progresso scientifico ha compiuto passi in avanti impensabili e ha permesso applicazioni pratiche in ogni settore della vita umana.

L’utopia di un mondo “unipolare” si è consumata nel tempo di poco più di un ventennio. Il processo si è inceppato, a fronte di scontri di interesse, spesso all’interno delle stesse comunità, basti pensare alla ex Jugoslavia all’inizio degli anni ‘90, all’instabilità in molti paesi del Corno d’Africa e dell’Africa sub-sahariana, al mai risolto conflitto in Medio Oriente. Attori, spesso non statuali – anche se, talvolta, sorretti da Stati – si propongono la “conquista”, non esclusa la pratica di atti di terrorismo.

All’inizio del XXI secolo ci si è così progressivamente trovati di fronte a una situazione fluida, nella quale a prevalere erano i rischi e il sentimento di incertezza e imprevedibilità.

La sfida è corrispondere in modo costruttivo al nuovo che emerge.

Agli organismi internazionali tradizionali si è affiancato il G7, a questo il G20. Il gruppo dei “BRICS” vede espandere i suoi membri e rappresenta una quota crescente della popolazione e della produzione economica globale, proponendosi di agire da gruppo di pressione nella definizione di standard e nella gestione di opportunità, quasi revival riveduto del gruppo dei Paesi “non allineati” – allora, peraltro, davvero tali – che prese avvio con la Conferenza di Bandung, in Indonesia, nel 1955.

Accanto a questa nuova articolazione multipolare dell’equilibrio mondiale, si riaffaccia, tuttavia, con forza, e in contraddizione con essa, il concetto di “sfere di influenza”, all’origine dei mali del XX secolo e che la mia generazione ha combattuto.

Tema cui si affianca quello di figure di neo-feudatari del Terzo millennio – novelli corsari a cui attribuire patenti – che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche.

Ricordiamoci cosa detta l’Outer Space Treaty all’ Art. II: “Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo possibile”.

L’età moderna è stata caratterizzata dalla “Conquista”, di terre, ricchezze, risorse. Nei secoli, dall’abbandono progressivo di territori non più fertili, con le migrazioni verso nuovi lidi. In tempi relativamente recenti, con il mito, in America, della “Nuova frontiera”.

Regole e strumenti ci sarebbero per affrontare questa fase e allora perché il sistema multilaterale sembra non riuscirci, con il rischio del ripetersi di quanto accaduto negli anni Trenta del secolo scorso: sfiducia nella democrazia, riemergere di unilateralismo e nazionalismi?

Oggi come allora si allarga il campo di quanti, ritenendo superflue se non dannose per i propri interessi le organizzazioni internazionali, pensano di abbandonarle.

Interessi di chi? Dei cittadini? Dei popoli del mondo? Non risulta che sia così.

Le conseguenze di queste scelte, la storia ci insegna, sono purtroppo già scritte.

È il momento di agire: ricordando le lezioni della storia e avendo a mente il fatto che l’ordine internazionale non è statico. E’ un’entità dinamica, che deve sapersi adattare ai cambiamenti, senza cedimenti su principi, valori e diritti che i popoli hanno conquistato e affermato.

Quest’anno – ho menzionato Bandung e la Carta di San Francisco – ricorrono altresì i cinquant’anni dalla conclusione della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, insieme ai trent’anni dell’Osce, che ne è derivata.

Settantacinque anni fa, nel mese di ottobre, veniva lanciato il Piano Pleven per una difesa europea. Faceva seguito alla dichiarazione Schuman, del maggio dello stesso anno, che avrebbe portato alla costituzione della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio.

Quarant’anni fa, sul lago di Ginevra, il presidente Usa, Ronald Reagan, e quello dell’Urss, Michail Gorbaciov, avviarono il disgelo che portò alla sottoscrizione del Trattato INF che eliminò dall’Europa i missili cosiddetti di teatro.

Nel 1990, Parigi vide la sottoscrizione del Trattato CFE per la riduzione delle forze convenzionali in Europa.

La distensione portò a un dividendo per la pace, che si espresse con sensibili riduzioni delle spese per armamenti, e una stagione di incontro, condivisione.

Fu l’avvio di una nuova architettura di sicurezza europea e mondiale.

Ancora una volta, dialogo e spirito di cooperazione prevalsero.

Cosa vuol dire?

Che la pace non è un dono gratuito della storia.

Che statisti e popoli, per conseguirla, devono dispiegarvi il loro impegno.

Che la pace occorre volerla, costruirla, custodirla.

Anche con la paziente messa in campo di misure di fiducia.

Basti pensare alla vera e propria batteria di accordi e trattati internazionali che, nei decenni, l’hanno corroborata.

Cosa rimane di tutto ciò?

Passo dopo passo, i principali protagonisti hanno, dapprima, iniziato a violarli e, poi, a denunciarli.

Quale diventa, quindi, il prezzo della sicurezza? La minaccia dell’uso, se non la pratica, della violenza?

Si tratta di interrogativi che riguardano, in primo luogo, proprio l’Unione Europea.

L’Europa intende essere oggetto nella disputa internazionale, area in cui altri esercitino la loro influenza, o, invece, divenire soggetto di politica internazionale, nell’affermazione dei valori della propria civiltà?

Può accettare di essere schiacciata tra oligarchie e autocrazie?

Con, al massimo, la prospettiva di un “vassallaggio felice”.

Bisogna scegliere: essere “protetti” oppure essere “protagonisti”?

L’Italia dei Comuni, nel XII e XIII secolo, suggestiva ma arroccata nella difesa delle identità di ciascuno, registrò l’impossibilità di divenire massa critica, di sopravvivere autonomamente e venne invasa, subì spartizione.

L’Europa appare davanti a un bivio, divisa, come è, tra Stati più piccoli e Stati che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch’essi, a fronte della nuova congiuntura mondiale.

L’Unione Europea è uno degli esempi più concreti di integrazione regionale ed è, forse, il più avanzato progetto – ed esempio di successo – di pace e democrazia nella storia.

Rappresenta senza dubbio una speranza di contrasto al ritorno dei conflitti provocati dai nazionalismi. Un modello di convivenza che, non a caso, ha suscitato emulazione in altri continenti, in Africa, in America Latina, in Asia.

Costituisce un punto di riferimento nella vicenda internazionale, per un multilateralismo dinamico e costruttivo, con una proposta di valori e standard che abbandona concretamente la narrazione pretestuosa che vorrebbe i comportamenti dei “cattivisti” più concreti e fruttuosi rispetto a quelli dei cosiddetti “buonisti”.

L’Unione Europea semina e dissemina futuro per l’umanità. Ne sono testimonianza gli accordi di stabilizzazione internazionale stipulati con realtà come il Canada, il Messico, il Mercosur. Le stesse politiche di vicinato, le intenzioni messe in campo dopo la Dichiarazione di Barcellona sul partenariato euro-mediterraneo (siamo a trent’anni da quella data).

Occorre che gli interlocutori internazionali sappiano di avere nell’Europa un saldo riferimento per politiche di pace e crescita comune. Una custode e una patrocinatrice dei diritti della persona, della democrazia, dello Stato di diritto.

Chiunque pensi che questi valori siano sfidabili sappia che, sulla scia dei suoi precursori, l’Europa non tradirà libertà e democrazia.

Le stesse alleanze si giustificano solo in base a – transeunti – convergenze di interessi e, dunque, per definizione, a geometria variabile, o riguardano anche valori?

L’Europa, ricordava Simone Veil al Parlamento Europeo, nel 1979, è consapevole che “le isole di libertà sono circondate da regimi nei quali prevale la forza bruta. La nostra Europa è una di queste isole”.

Restare arroccati su quest’isola non è la risposta: abbiamo bisogno di un ordine internazionale stabile e maturo per reagire all’entropia e al disordine causate dalle politiche di potenza, e per affrontare le grandi sfide transnazionali del nostro tempo.

Le attuali istituzioni non bastano, tuttavia, e le riflessioni poste in essere dalla Conferenza sul futuro dell’Europa negli anni scorsi meritano di essere riprese e attuate, con una politica estera e di difesa comune più incisiva, capace di trasmettere fiducia nei confronti del ruolo europeo nella risposta alle sfide globali.

Abbiamo dimostrato di saper agire con efficacia nelle crisi, come durante la pandemia, e di saperci opporre con unità di intenti alle inaccettabili violazioni del diritto dei popoli, come nel caso dell’aggressione russa all’Ucraina.

Con la stessa efficacia d unità dobbiamo ora rinnovarci, per salvaguardare la sicurezza e il benessere dei popoli europei e contribuire alla pace mondiale, a partire dalla dimensione mediterranea e dal rapporto con il contiguo continente africano.

Non può guidarci la rassegnazione ma la volontà di dare contenuti ai passaggi necessari per ottenere questi risultati.

Aldo Moro, lo statista italiano assassinato dalle Brigate Rosse, nella sua qualità di presidente di turno delle allora Comunità Europee (raccoglievano 9 Paesi), intervenendo nella sessione conclusiva della Conferenza di Helsinki, si proponeva di dare senso alla fase di distensione internazionale che si annunciava, sottolineando che significava “l’esaltazione degli ideali di libertà e giustizia, una sempre più efficace tutela dei diritti umani, un arricchimento dei popoli in forza di una migliore conoscenza reciproca, di più liberi contatti, di una sempre più vasta circolazione delle idee e delle informazioni”.

L’Unione Europea – e in essa Francia e Italia – deve porsi alla guida di un movimento che nel rivendicare i principi fondanti del nostro ordine internazionale sappia rinnovarlo, attenta alle istanze di quanti dall’attuale costruzione si sentano emarginati.

Una strada che non è quella dell’abbandono degli organismi internazionali né quella del ripudio dei principi e delle norme che ci governano ma di una profonda e condivisa riforma del sistema multilaterale, più inclusiva ed egualitaria rispetto a quanto furono capaci di fare le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, cui va, tuttavia, riconosciuto il grande merito di mettere insieme vincitori e vinti per un mondo nuovo.

Servono idee nuove e non l’applicazione di vecchi modelli a nuovi interessi di pochi.

Le università sono candidate a far emergere queste idee.

Care studentesse e cari studenti,

la storia è incisa nei comportamenti umani.

Il futuro del pianeta passa dalla capacità di plasmare l’ordine internazionale perché sia a servizio della persona umana.

Le scelte di multilateralismo e solidarietà di oggi determineranno la qualità del vostro domani.

Si tratta di non ripetere gli errori del passato, ma di dar vita a una nuova narrazione.

Soltanto insieme, come comunità globale, possiamo sperare di costruire un avvenire prospero, ispirato a equità e stabilità.

Vi auguro, auguro a ciascuno di voi, ogni successo negli studi che state approfondendo, con l’auspicio che vi conducano a essere attori consapevoli e partecipi della comunità internazionale.

Auguri!

*****

Note:

* Alla fine di luglio del 1942 successe a Otto Bauer come capitano distrettuale nel distretto di Lemberg-Land, nel distretto della Galizia; il governatore distrettuale era Otto Wächter . Bauer rimase a capo dell’amministrazione interna del distretto. Berthold Pütter, capitano distrettuale di Lemberg-Grodek , era stato arruolato nella Wehrmacht e l’amministrazione distrettuale era stata fusa con quella di Lemberg-Land.

È dimostrato che von der Leyen, come molti altri capitani distrettuali, era informata in anticipo delle azioni contro gli ebrei. (FONTE: LINK)